満福密寺(満福寺(通称))について

満福密寺(満福寺)は栃木県栃木市にある真言宗のお寺です。

真言宗(=密教)の故に密の字を入れて満福密寺と称します。

弘長2年の開創、750年の歴史を刻み、ご本尊は大日如来です。

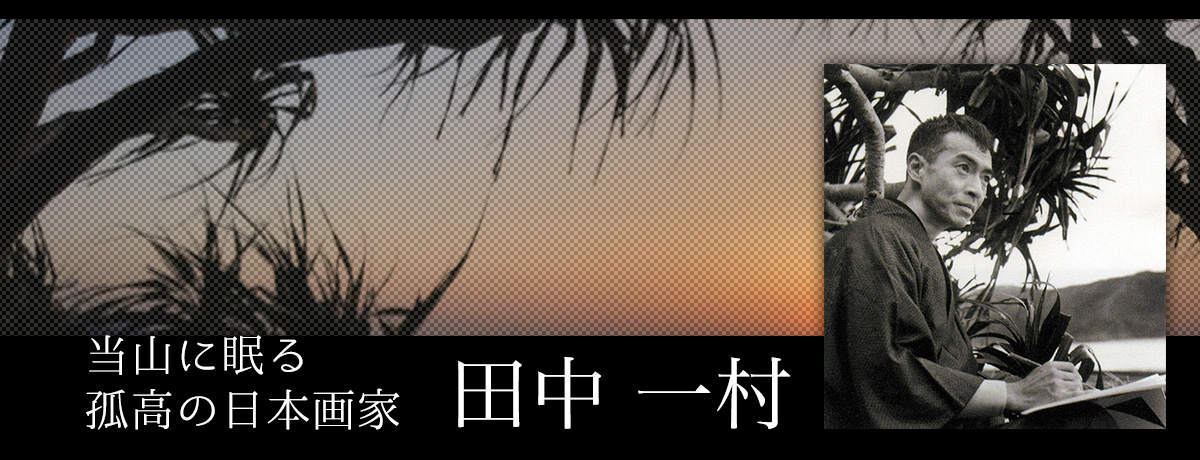

清貧孤高の画家 田中一村や、明治期の自由民権家 杉浦吉副の墓所があります。

真言宗(=密教)の故に密の字を入れて満福密寺と称します。

弘長2年の開創、750年の歴史を刻み、ご本尊は大日如来です。

清貧孤高の画家 田中一村や、明治期の自由民権家 杉浦吉副の墓所があります。

当山の御朱印

「和の国」日本

新年明けましておめでとうございます。

令和八年。西暦二〇二六年。干支は、午(うま)年。恵方(歳神様の方位)は、南の東南寄りの方角。

令和八年。西暦二〇二六年。干支は、午(うま)年。恵方(歳神様の方位)は、南の東南寄りの方角。

午年生まれの人は、

長所 機敏で才知にあふれ器用。勉強や業務に熱心。

短所 根気がなくむら気。情にもろく、色情に流される。口先は上手だが、真意がわからないことが多い。怒ると顔に出やすい。

運気 午年生まれの運気は、若い頃異性問題で労多く、中年以降は安定する。近親者に有力者が少なく、他郷に進出・移住する人が多い。

守り本尊 勢至菩薩(せいしぼさつ)。

ご真言 オン サン ザン サク ソワカ。

長所 機敏で才知にあふれ器用。勉強や業務に熱心。

短所 根気がなくむら気。情にもろく、色情に流される。口先は上手だが、真意がわからないことが多い。怒ると顔に出やすい。

運気 午年生まれの運気は、若い頃異性問題で労多く、中年以降は安定する。近親者に有力者が少なく、他郷に進出・移住する人が多い。

守り本尊 勢至菩薩(せいしぼさつ)。

ご真言 オン サン ザン サク ソワカ。

日本は「和の国」です。聖徳太子はその「十七条憲法」の最初に「和をもって貴しとなす」(和こそが最も尊い)と言いました。ヤマト(倭)を大和と書きますし、食べ物に「和えもの」も、ちがう食材を合せて煮込む鍋物もあります。「和」とは、争いごとがなくおだやか、やわらいでいてカドが立たない、ちがうものを一緒にする、二つを一つに合わせる、合算をする、仲よくする、調和がとれていることなど。私たち日本人は争いや対立を好まず、古くから「和」を尊んできました。

然るに、日本には昔から「あわせ」「かさね」といった「和」の文化があります。着物には、季節や場所柄に合わせた布地に色合いや柄、また帯・帯ジメなどがあり、それに襦袢(じゅばん)などを重ね着します。夏は薄衣の重ね色を楽しむ趣向もあります。食事では、和洋折衷・和漢折衷の「あわせ」「かさね」が得意で、フランス料理もイタリアンも日本人の口に合わせます。中華料理の広東風も上海風も四川風も、塩加減も甘さも辛さも日本人の好みにうまく合わせます。今は懐石風の中華料理もある時代、古くから日本は中国や西欧などの外国文化を取り入れ、それを自分のものと「あわせ」「かさね」て独自の「和」の文化を創造し育んできました。

日本の宗教もまた「あわせ」「かさね」です。たいていの家には神棚と仏壇が同居し、神様と仏様とが対立せず共存しています。神仏習合です。例えば、日光東照宮に祀られている徳川家康公は、仏様としては薬師如来、神様としては東照大権現です。

キリスト教やイスラム教など絶対の神を信じる一神教では「和」ではなく「一」なので、「一」以外のものと「和」することがありません。ですから、西欧の世界では善か悪か、白か黒か、右か左か、敵か味方か、損か得かなど、二者択一になり両立がありません。世界中が今、この択一思考・対立構図で行きづまっています。この日本も、戦後西欧のマネをして日本は択一思考・対立構図の社会になりました。今の日本人のストレスや息苦しさはみなこれに起因しています。日本は本来、多様・多重・多層で両立・和合を好む「和の国」です。

然るに、日本には昔から「あわせ」「かさね」といった「和」の文化があります。着物には、季節や場所柄に合わせた布地に色合いや柄、また帯・帯ジメなどがあり、それに襦袢(じゅばん)などを重ね着します。夏は薄衣の重ね色を楽しむ趣向もあります。食事では、和洋折衷・和漢折衷の「あわせ」「かさね」が得意で、フランス料理もイタリアンも日本人の口に合わせます。中華料理の広東風も上海風も四川風も、塩加減も甘さも辛さも日本人の好みにうまく合わせます。今は懐石風の中華料理もある時代、古くから日本は中国や西欧などの外国文化を取り入れ、それを自分のものと「あわせ」「かさね」て独自の「和」の文化を創造し育んできました。

日本の宗教もまた「あわせ」「かさね」です。たいていの家には神棚と仏壇が同居し、神様と仏様とが対立せず共存しています。神仏習合です。例えば、日光東照宮に祀られている徳川家康公は、仏様としては薬師如来、神様としては東照大権現です。

キリスト教やイスラム教など絶対の神を信じる一神教では「和」ではなく「一」なので、「一」以外のものと「和」することがありません。ですから、西欧の世界では善か悪か、白か黒か、右か左か、敵か味方か、損か得かなど、二者択一になり両立がありません。世界中が今、この択一思考・対立構図で行きづまっています。この日本も、戦後西欧のマネをして日本は択一思考・対立構図の社会になりました。今の日本人のストレスや息苦しさはみなこれに起因しています。日本は本来、多様・多重・多層で両立・和合を好む「和の国」です。

以下、初夢の出てきた子や孫の時代を案ずる老婆心です。高齢になると行末を案ずることばかりで、初夢に一富士・二鷹・三なすびが出てくることがありません。

●自ら争わず戦わない「和の国」

子や孫を戦場に送りたくありません。しかし、拙劣な総理大臣が国会でうかつに口をすべらせただけで日中関係が急に険悪になります。多くの日本人が総理大臣の失言で迷惑や損害を被っています。日本は口だけ勇ましいことを言うのではなく、自ら自制し争わず戦わない国であるべきです。その上で、攻撃された時に国民の生命・財産を守るため、強固な日米安保体制と最新鋭の防衛力は調えておくべきです。

●赤字財政・借金大国

日本の財政は慢性的に国債依存の借金体質。病気に例えれば糖尿病。不治の病です。国債発行残高が約一一〇〇兆円。国民一人当たり約八〇〇万円からの負債。この返済を子や孫に負担させるのでしょうか。今、年老いた私などが年金・医療・介護などでいい思いをしている分、そのツケを子や孫に回していいのでしょうか。私の子供の頃、おじいさん・おばあさんに年金・医療・介護などありませんでした。貧しい時代に、家族が経済的に支え合い、病気に対処し、年寄りを死ぬまで家で介護しました。社会が弱者を守る社会主義的セイフティーネットも結構ですが、子や孫に莫大な借金返済を残してまでやるものか、私には疑問です。赤字国債とは、国が実力以上に背伸びしているということですから。

●国力の劣化

赤字財政・借金大国の上に円安や国債安、時には株安です。国際市場は日本売りです。世界二位だったGDP(国内総生産)もインドに抜かれ五位になりそうです。ITやAI技術の立ちおくれが主因で、国際競争力の低下、国力の劣化です。

劣化しているのは何も経済力だけではありません。国を導く総理大臣も大臣も官僚もそう、多くの官僚の母校東大もそう。世界の大学ランキングで東大は二十六位です。大学は今の学生(孫たちの世代)の学力低下に悩んでいます。日本は平成十四年から二十三年に行った「ゆとり教育」が失敗で児童・生徒の学力を低下させました。教育立国だった日本で教育力が低下するのは、すなわち国力の劣化現象です。社会や人間の多様な変化に学校教育の営みがついていけないのです。

●少子化・人口減少

国力の劣化の大きな原因が少子化、つまり人口減少ですが、適齢期女子の社会進出に伴って晩婚化が進んだことや、若い男子の経済的な自立がおそいことや、働く女子の家事・育児の負担が改善されない夫婦関係や、若い女子が出産・育児にいくつも不安を持つ社会環境にも問題があります。深刻な問題です。

私たち高齢者の若い頃、日本がまだ豊かではない頃、夫一人の収入で家族を養いました。妻はほとんどが専業主婦で子供を複数持ち、家事・育児のほか舅・姑の介護も担いました。それで一家が暮していました。今は時代がちがうと言えばそれまでですが、何がどうちがうのでしょう。何かが劣化していないでしょうか。

●核家族

少子化の主な原因は「核家族」です。戦後、個人の権利を尊重するアメリカンデモクラシーの影響で、個人主義(自己中心主義)がはびこりました。「家付き、カー付き、ババア抜き」が流行語となり、パパは親(地方の実家)から離れ、首都圏など大都市周辺に、長期住宅ローンでママ・子供とだけのマイホームを持ちました。生れた子は諸般の事情もあり多くが二人まででした。

「核家族」は畢竟大都市への人口集中と地方の過疎化や高齢化に拍車をかけ、同時に日本伝統の「家」の崩壊に繫がりました。「この国のかたち」(家族制度)にかかわる重大な問題です。

●東京一極集中・地方の過疎疲弊

日本の政治も経済も行政も、情報も流通も鉄道も、教育も文化も芸能も、そしてあらゆる社会機能が東京に集中しています。異常です。平成十一年に国会等機能移転審議会が移転候補地を選定し、栃木県の那須地域から福島県の阿武隈地域にかけての地域が有力視されたことがありましたが、同年に都知事になった石原慎太郎氏が絶対反対を表明し、急に話が闇に消えました。石原元知事も小池現知事も過密都市東京をよいことにしていますが、過疎と疲弊に悩む地方から東京への人口流出は止めなければなりません。能登の復興がおそいのも、そもそもは過疎・疲弊の問題です。能登半島のどこに「ふるさと創生」があるのでしょう。

●デジタル文明の落とし穴

スマホからAIロボット・ドローン爆撃機、そしてイーロン・マスク率いるスペースXの衛星インターネット通信システム「スターリンク」まで、今世界はデジタル文明の時代です。ウクライナ戦争はドローン爆撃機と「スターリンク」なしでは成り立ちません。

しかし、この大小のデジタル・ツール、便利で多機能はいいのですが、スマホ依存症(心の糖尿病、文字力低下)など人間の知能や人格形成に悪影響を与える落とし穴も多いので功罪相半ばします。オーストラリアでは、十六才以下の子供にSNSの使用を禁止する法律を定めました。日本でも一部ですが、愛知県豊明市のように市の条例で子供のスマホ利用を制限する動きがあります。

●自ら争わず戦わない「和の国」

子や孫を戦場に送りたくありません。しかし、拙劣な総理大臣が国会でうかつに口をすべらせただけで日中関係が急に険悪になります。多くの日本人が総理大臣の失言で迷惑や損害を被っています。日本は口だけ勇ましいことを言うのではなく、自ら自制し争わず戦わない国であるべきです。その上で、攻撃された時に国民の生命・財産を守るため、強固な日米安保体制と最新鋭の防衛力は調えておくべきです。

●赤字財政・借金大国

日本の財政は慢性的に国債依存の借金体質。病気に例えれば糖尿病。不治の病です。国債発行残高が約一一〇〇兆円。国民一人当たり約八〇〇万円からの負債。この返済を子や孫に負担させるのでしょうか。今、年老いた私などが年金・医療・介護などでいい思いをしている分、そのツケを子や孫に回していいのでしょうか。私の子供の頃、おじいさん・おばあさんに年金・医療・介護などありませんでした。貧しい時代に、家族が経済的に支え合い、病気に対処し、年寄りを死ぬまで家で介護しました。社会が弱者を守る社会主義的セイフティーネットも結構ですが、子や孫に莫大な借金返済を残してまでやるものか、私には疑問です。赤字国債とは、国が実力以上に背伸びしているということですから。

●国力の劣化

赤字財政・借金大国の上に円安や国債安、時には株安です。国際市場は日本売りです。世界二位だったGDP(国内総生産)もインドに抜かれ五位になりそうです。ITやAI技術の立ちおくれが主因で、国際競争力の低下、国力の劣化です。

劣化しているのは何も経済力だけではありません。国を導く総理大臣も大臣も官僚もそう、多くの官僚の母校東大もそう。世界の大学ランキングで東大は二十六位です。大学は今の学生(孫たちの世代)の学力低下に悩んでいます。日本は平成十四年から二十三年に行った「ゆとり教育」が失敗で児童・生徒の学力を低下させました。教育立国だった日本で教育力が低下するのは、すなわち国力の劣化現象です。社会や人間の多様な変化に学校教育の営みがついていけないのです。

●少子化・人口減少

国力の劣化の大きな原因が少子化、つまり人口減少ですが、適齢期女子の社会進出に伴って晩婚化が進んだことや、若い男子の経済的な自立がおそいことや、働く女子の家事・育児の負担が改善されない夫婦関係や、若い女子が出産・育児にいくつも不安を持つ社会環境にも問題があります。深刻な問題です。

私たち高齢者の若い頃、日本がまだ豊かではない頃、夫一人の収入で家族を養いました。妻はほとんどが専業主婦で子供を複数持ち、家事・育児のほか舅・姑の介護も担いました。それで一家が暮していました。今は時代がちがうと言えばそれまでですが、何がどうちがうのでしょう。何かが劣化していないでしょうか。

●核家族

少子化の主な原因は「核家族」です。戦後、個人の権利を尊重するアメリカンデモクラシーの影響で、個人主義(自己中心主義)がはびこりました。「家付き、カー付き、ババア抜き」が流行語となり、パパは親(地方の実家)から離れ、首都圏など大都市周辺に、長期住宅ローンでママ・子供とだけのマイホームを持ちました。生れた子は諸般の事情もあり多くが二人まででした。

「核家族」は畢竟大都市への人口集中と地方の過疎化や高齢化に拍車をかけ、同時に日本伝統の「家」の崩壊に繫がりました。「この国のかたち」(家族制度)にかかわる重大な問題です。

●東京一極集中・地方の過疎疲弊

日本の政治も経済も行政も、情報も流通も鉄道も、教育も文化も芸能も、そしてあらゆる社会機能が東京に集中しています。異常です。平成十一年に国会等機能移転審議会が移転候補地を選定し、栃木県の那須地域から福島県の阿武隈地域にかけての地域が有力視されたことがありましたが、同年に都知事になった石原慎太郎氏が絶対反対を表明し、急に話が闇に消えました。石原元知事も小池現知事も過密都市東京をよいことにしていますが、過疎と疲弊に悩む地方から東京への人口流出は止めなければなりません。能登の復興がおそいのも、そもそもは過疎・疲弊の問題です。能登半島のどこに「ふるさと創生」があるのでしょう。

●デジタル文明の落とし穴

スマホからAIロボット・ドローン爆撃機、そしてイーロン・マスク率いるスペースXの衛星インターネット通信システム「スターリンク」まで、今世界はデジタル文明の時代です。ウクライナ戦争はドローン爆撃機と「スターリンク」なしでは成り立ちません。

しかし、この大小のデジタル・ツール、便利で多機能はいいのですが、スマホ依存症(心の糖尿病、文字力低下)など人間の知能や人格形成に悪影響を与える落とし穴も多いので功罪相半ばします。オーストラリアでは、十六才以下の子供にSNSの使用を禁止する法律を定めました。日本でも一部ですが、愛知県豊明市のように市の条例で子供のスマホ利用を制限する動きがあります。

過去の投稿を読む

当山では御朱印をお授けしております。ご希望の方は、「

当山では御朱印をお授けしております。ご希望の方は、「